2018-2020 신소장품전

《빈지 워칭; 14284″》

2021. 07. 22. ~ 2021. 10. 10.

경기도미술관 기획전시실

《빈지 워칭; 14284″》은 경기도미술관이 2018년부터 2020년까지 구입한 작품들을 일반에 처음으로 공개하는 신소장품전이다. 최근 3년간 경기도미술관은 회화, 드로잉, 판화, 사진, 조각, 공예, 설치, 뉴미디어, 퍼포먼스 등 현대 미술의 모든 장르를 아우르는 작품을 구입했다. 이번 전시는 신소장품 중 경기도미술관에서 한번도 소개된 적이 없는 작품을 중심으로 2010년 이후의 동시대 미술의 흐름을 보여주는 작품 19점과 전시의 개념을 담은 디지털 아트워크로 구성하였다.

‘동시대 미술’은 다원적이고 일정한 틀이 없는 것이 특징으로 끊임없이 변화하고 있다. 회화, 드로잉, 조각, 판화 등 전통적인 매체가 번성함은 물론, 20세기에 등장한 사진과 비디오, 21세기의 첨단 디지털 기술을 기반으로 하는 작품까지 다양한 실험을 통해 예술의 확장을 시도한다. 이번 전시에 소개되는 작품들 역시 회화에서부터 가상현실을 기반으로 한 뉴미디어에 이르기까지 형식적인 면에서 폭넓은 스펙트럼을 보여줄 뿐만 아니라 내용적인 면에서도 저마다의 감성으로 동시대를 다채롭게 감각한다.

《빈지 워칭; 14284″》는 전시제목을 통해 전시의 개념을 직접적으로 드러낸다. ‘빈지 워칭(binge-watching)’은 우리말로 ‘몰아보기’를 뜻하는 것으로, “동일한 프로그램의 에피소드를 두 편 이상 쉬지 않고 지속적으로 보는 것”으로 정의할 수 있다. 전 세계적으로 80%에 육박하는 사람들이 몰아보기 경험이 있고, 평균적으로 한 번에 3.7시간가량을 몰아보기에 할애하고 있다는 조사결과도 있을 만큼 몰아보기는 이미 동시대의 사회·문화적 현상으로 자리잡았다고 해도 과언이 아니다. 숫자 ‘14284″’는 14,284초, 즉 약 4시간의 ‘시간’을 의미한다. 이번 전시의 작품들을 처음부터 끝까지 온전히 감상하는(몰아보는) 데 소요되는 시간이다.

관람객들에게 현대 미술은 수수께끼처럼 느껴진다. 모처럼의 여가 시간을 즐기러 찾은 미술관이지만, 작품을 감상하다보면 오히려 피곤함이 몰려온다. 일반인들이 한 작품을 감상하는 시간이 짧게는 0.2초에서 평균적으로 15초라고 한다. 이번 전시에서는 14,284초는 아니더라도 한 작품에 최소 40초 이상을 머물러보기를 제안한다. 그 시간동안 작품과의 대화를 시도해보고, 새로운 질문을 떠올려 보다보면 작품에 한발 다가가 있는 자신을 발견하게 될 것이다. 일견 난해해 보이는 현대미술도 결국은 우리가 함께 살아가고 있는 현실을, 이 시대를 기반으로 하고 있다. 이번 전시를 ‘빈지 워칭(몰아보기)’ 하는 것을 통해 우리의 삶과 세계를 새롭게 바라보는 다양한 시선을 경험해보기를 기대한다.

배종헌, 〈기후의 원천_콜로세움〉, 2010

18_배종헌_기후의원천_콜로세움

배종헌, <기후의 원천_콜로세움>, 2010, 319개의 나무상자, 발견된 오브제, 비디오, 가변크기, ed. 1/2(비디오), 구입연도 2018

〈기후의 원천_콜로세움〉은 2010년 발표한 ‘기후 프로젝트’의 작품 중 하나로, 지구 온난화와 이상기후로 인해 재난적 상황에 직면한 동시대의 전지구적 이슈를 탐구한다. 고대 로마시대의 콜로세움이 연상되도록 쌓아올린 319개의 나무상자 안에는 ‘자연’, ‘친환경’, ‘유기농’, ‘그린’ 등의 단어가 들어간 생활 제품들이 들어있다. 디지털 액자에는 마스크, 모자, 팔토시 등 다양한 햇빛 차단 제품을 착용하고 있는 사람들의 모습을 담은 사진들과, 작가의 주변에서 나타나는 이상기후의 징후들을 촬영한 영상이 함께 재생된다. 작품 속 여러 제품들은 지구 환경 보호, 또는 자연친화적 텍스트와 이미지를 사용하여 경쟁적으로 마케팅에 활용되고 있다. 하지만 작가는 우리가 일상에서 쉽게 쓰고 버리는 사물들이 결국은 이상기후를 유발하는 결정적 원인이며, 이미 재난적인 상황이 임박했음을 역설적으로 보여준다.

박승원, 〈대화〉, 2017

17-박승원-대화

장서영, 〈서클〉, 2017

16-장서영-서클

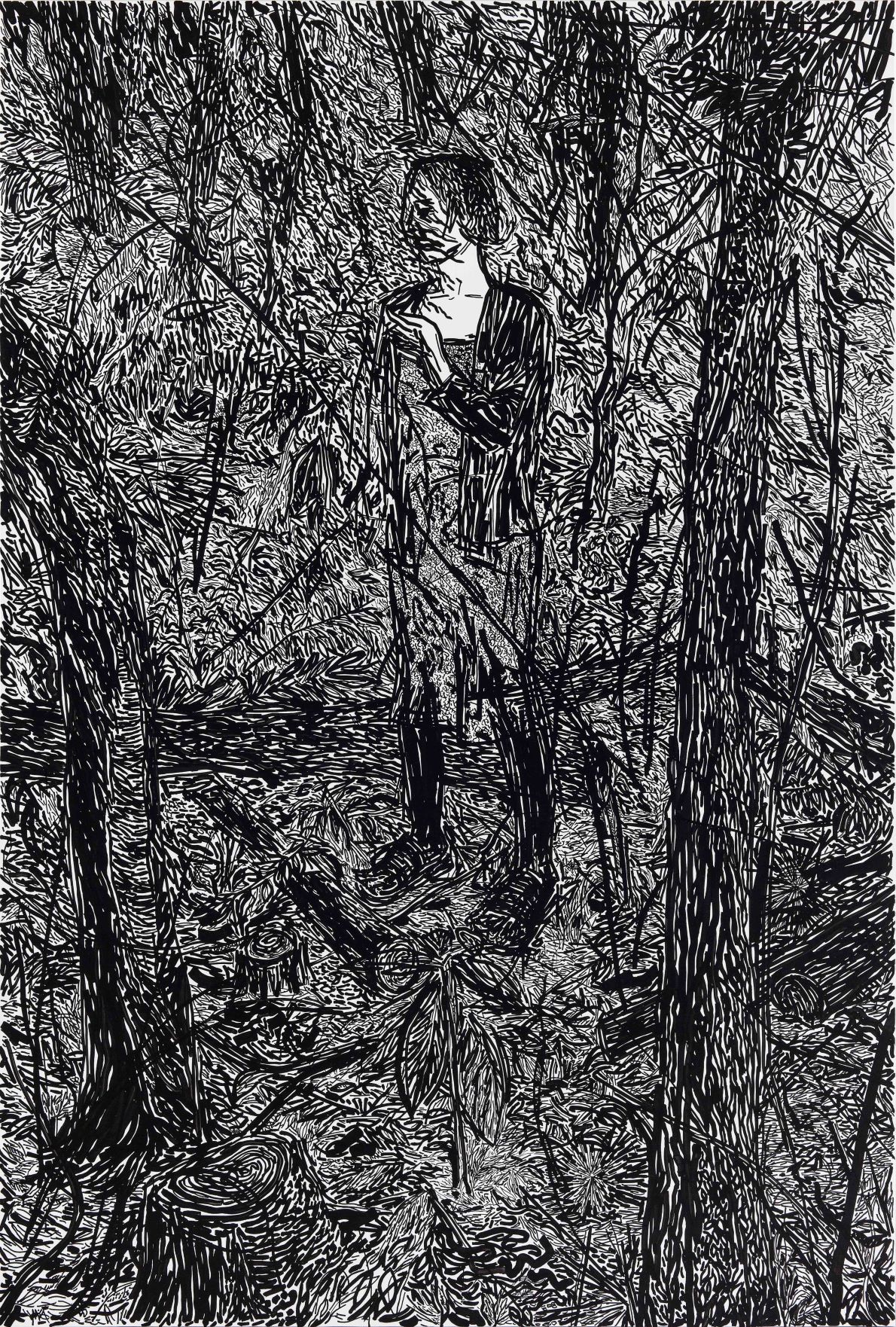

박광수, 〈검은 숲 속〉, 2015

15-박광수-검은-숲-속

박광수, <검은 숲 속>, 2015, 캔버스에 아크릴릭, 290×197㎝, 구입연도 2019

〈검은 숲 속〉은 작가가 꾸준히 탐구해 온 ‘소멸’과 ‘종말’의 주제를 관통하는 작품 중 하나이다. 검은 선들이 농도만 달리한 채 쌓여 풍성한 숲이 되었다. 박광수는 빼곡한 나무들, 경계선 없는 어둠과 파편화된 공간을 섬세하면서도 강렬한 선들을 통해 생명력과 이질적인 기억의 범위들을 나타낸다. 숲은 작가에게 원초적인 생명력이 꿈틀대는 장소이자 꿈과 현실이 뒤섞여 예측하기 힘든 공간이다. 때론 아름답기도, 두렵기도 한 공간이 된 것이다. 작가는 그림을 그린다는 것은 어두운 숲을 헤매는 것과 비슷하다고 말한다. 대상을 포획하려 하지만 계속 진동하며 움직이기에 명확하지 않은 실체를 더듬거리며 매 순간 다르게 인지하고 다음 발이 놓일 곳에 집중할 뿐이다. 작가는 생각을 현실로 끌어오는 첫 순간에 ‘드로잉’이라는 장르를 떠올린다. 단순한 재료를 가지고 생각을 이미지화 해내는 드로잉은 하나의 작품, 또는 과정으로서 존재하는 유연함 때문에 화면 위에 ‘칠하기’가 아닌 ‘그리기’로 채워나간다.

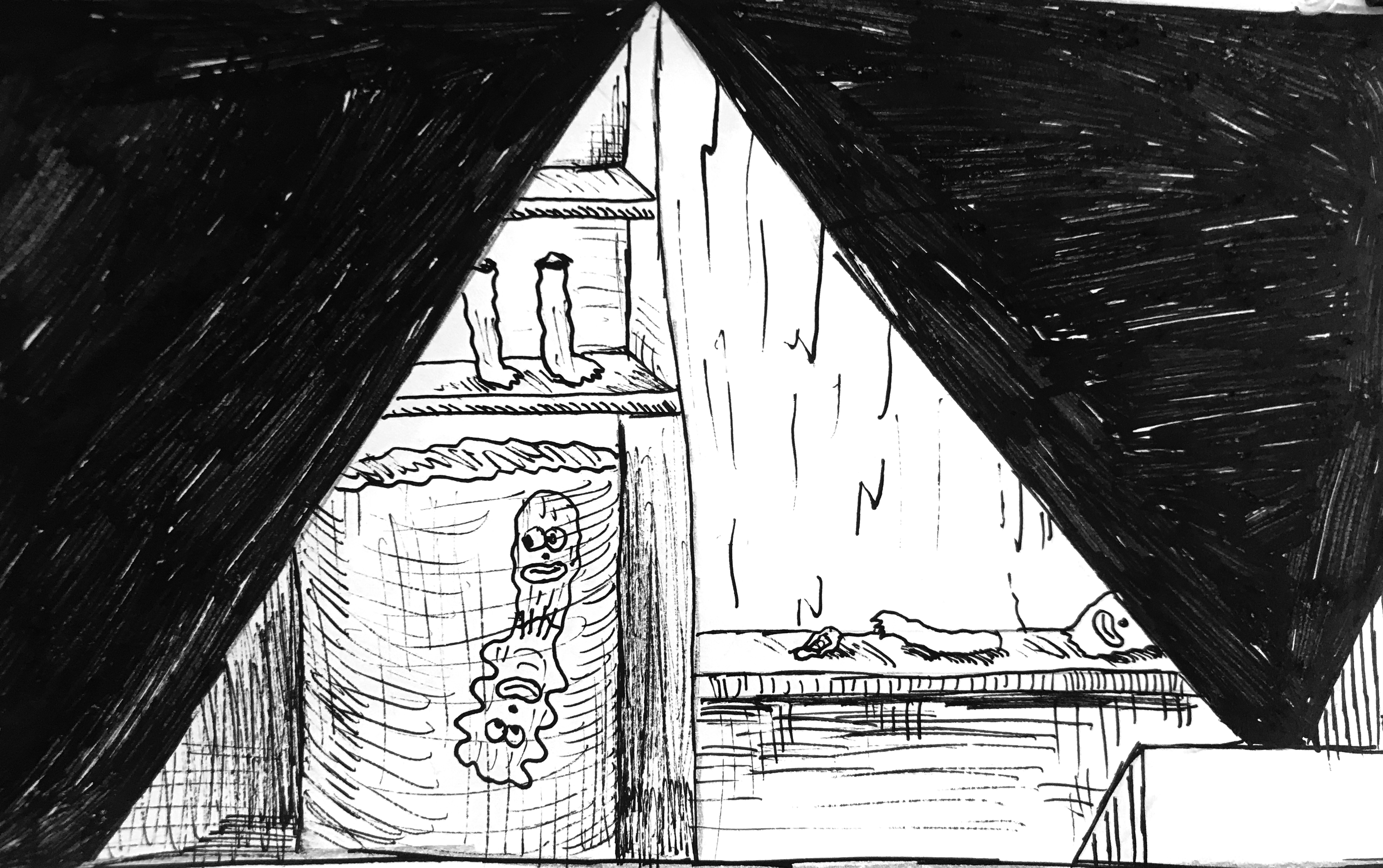

심래정, 〈B동 301호〉, 2019

14.-심래정-B동301호

파트타임스위트, 〈나를 기다려, 추락하는 비행선에서〉, 2016

13.파트타임스위트-나를기다려추락하는비행선에서

함양아, 〈잠〉, 2015-2016

12.-함양아-잠

함양아, 〈정의되지 않은 파노라마 2.0〉, 2019

11.-함양아-정의되지-않은-파노라마

안정주, 〈사이렌〉, 2017

10.-안정주-사이렌

김아영, 〈다공성 계곡, 이동식 구멍들〉, 2017

9.-김아영-다공성-계곡-이동식-구멍들

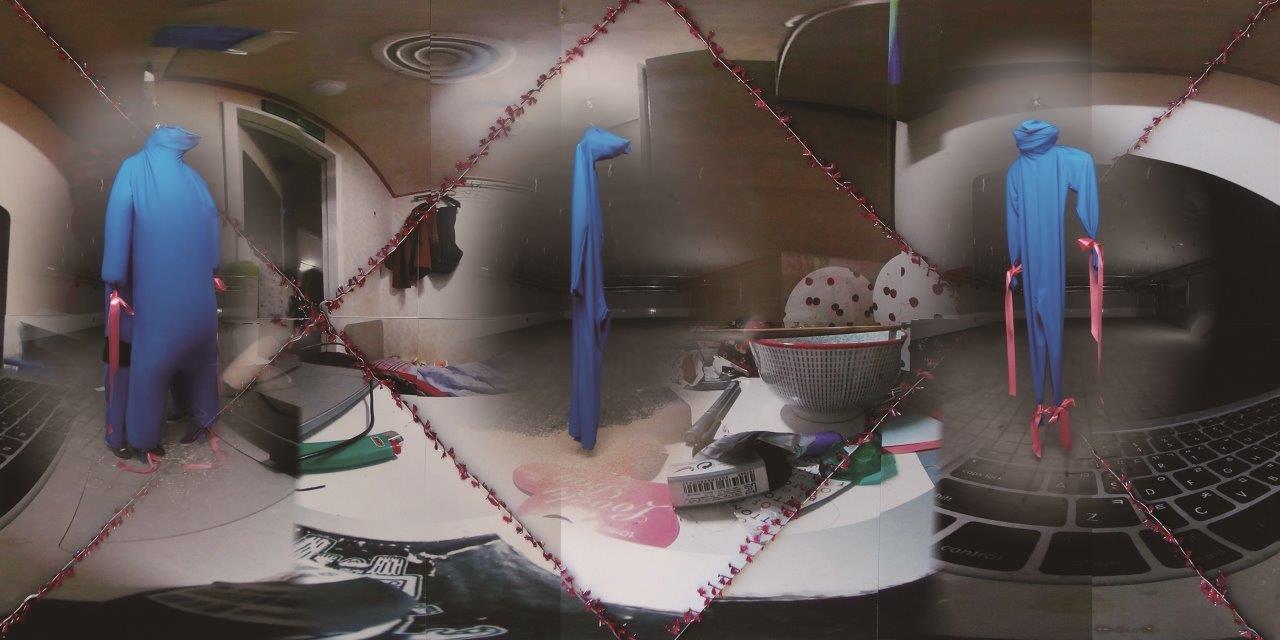

김희천, 〈홈〉, 2017

8.-김희천-홈

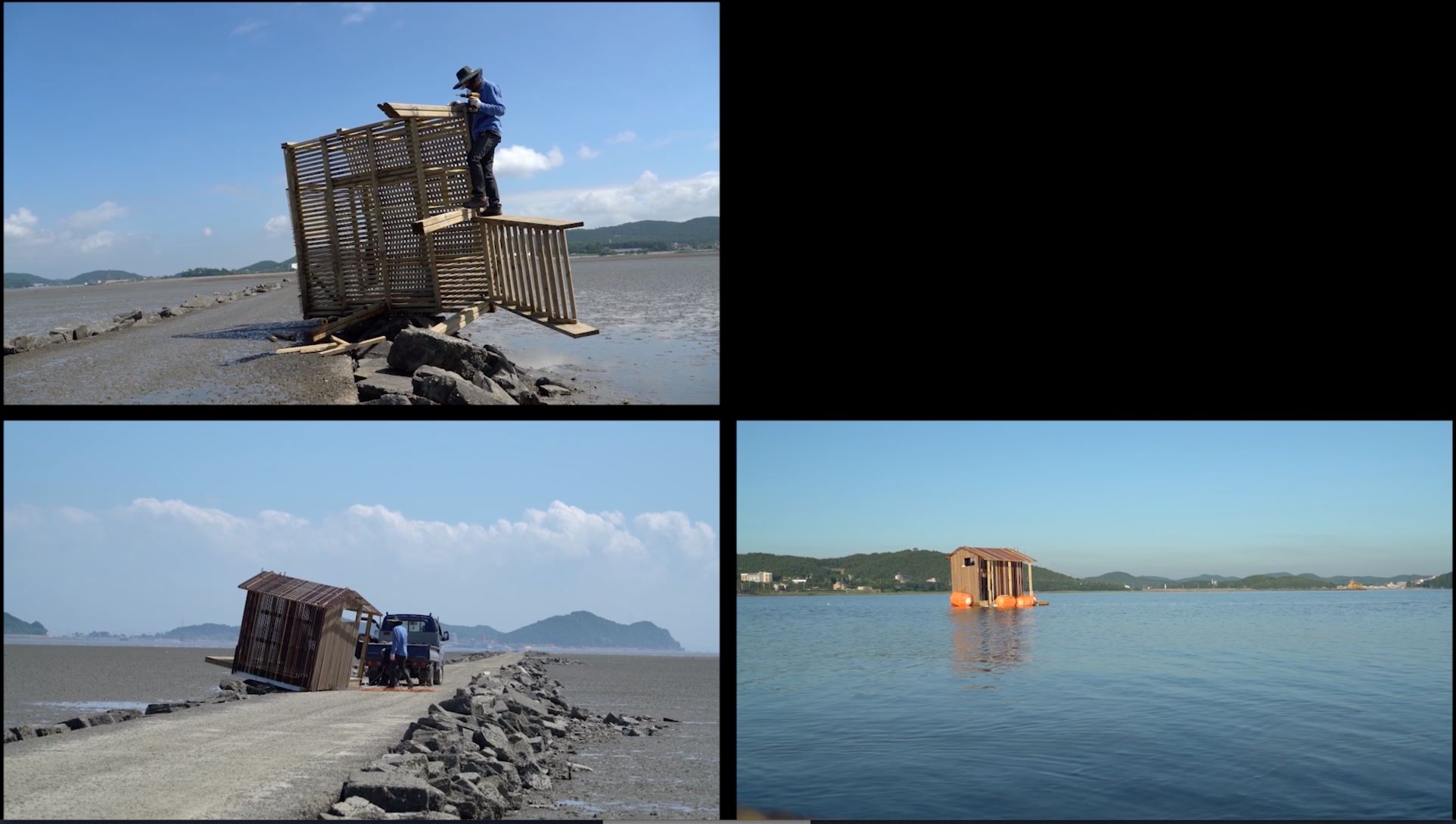

송성진, 〈1평조차(1坪潮差)〉, 2018

7.-송성진-1평조차

이우성, 〈세상은 내가 꿈꾸지 않게 한다〉, 2014

6.-이우성-세상은-내가-꿈꾸지-않게-한다

이은우, 〈물건 2〉, 2014

5.-이은우-물건

정희승, 〈무제〉, 2014

4.-정희승-무제-2014

정희승, <무제>, 2014, 피그먼트 프린트, 225×156㎝, ed. 1/5, 구입연도 2019

〈무제〉는 명확히 규정할 수 없는 상태를 작품으로 다룬 ‘스틸 라이프’(2009-2014) 연작이다. 정희승은 “단일한 개념이나 선적인 내러티브 안에 종속되지 않기에 이 작업을 연작이라고 부르기는 어렵다”라고 밝힌 바 있지만, 같은 범주에 속하는 것은 분명해 보인다. ‘스틸 라이프’ 연작은 일상적인 사물이나 신체의 일부를 집중적으로 발췌하여 촬영한 작품들이다. 〈무제〉에 담긴 대상 또한 한눈에 알아볼 수 있지만, 어딘가 분명치 않으며 작품에는 일말의 긴장감까지 감돈다. 더불어 작품에 담긴 사물과 신체, 즉 생물과 무생물의 경계는 무척이나 모호하다. 이는 작가가 존재의 정형화된 도상을 탈피한 데서 이유를 찾을 수 있다. 이렇듯 작가는 피사체에 있어 비정형적인 찰나의 순간을 사진으로 기록하여 영속성을 부여한다. 여기서 ‘still’의 새로운 쓰임을 발견하게 된다. ‘스틸 라이프’ 연작은 일반적인 ‘정지’가 아닌 ‘지속’의 ‘still’을 내포한다.

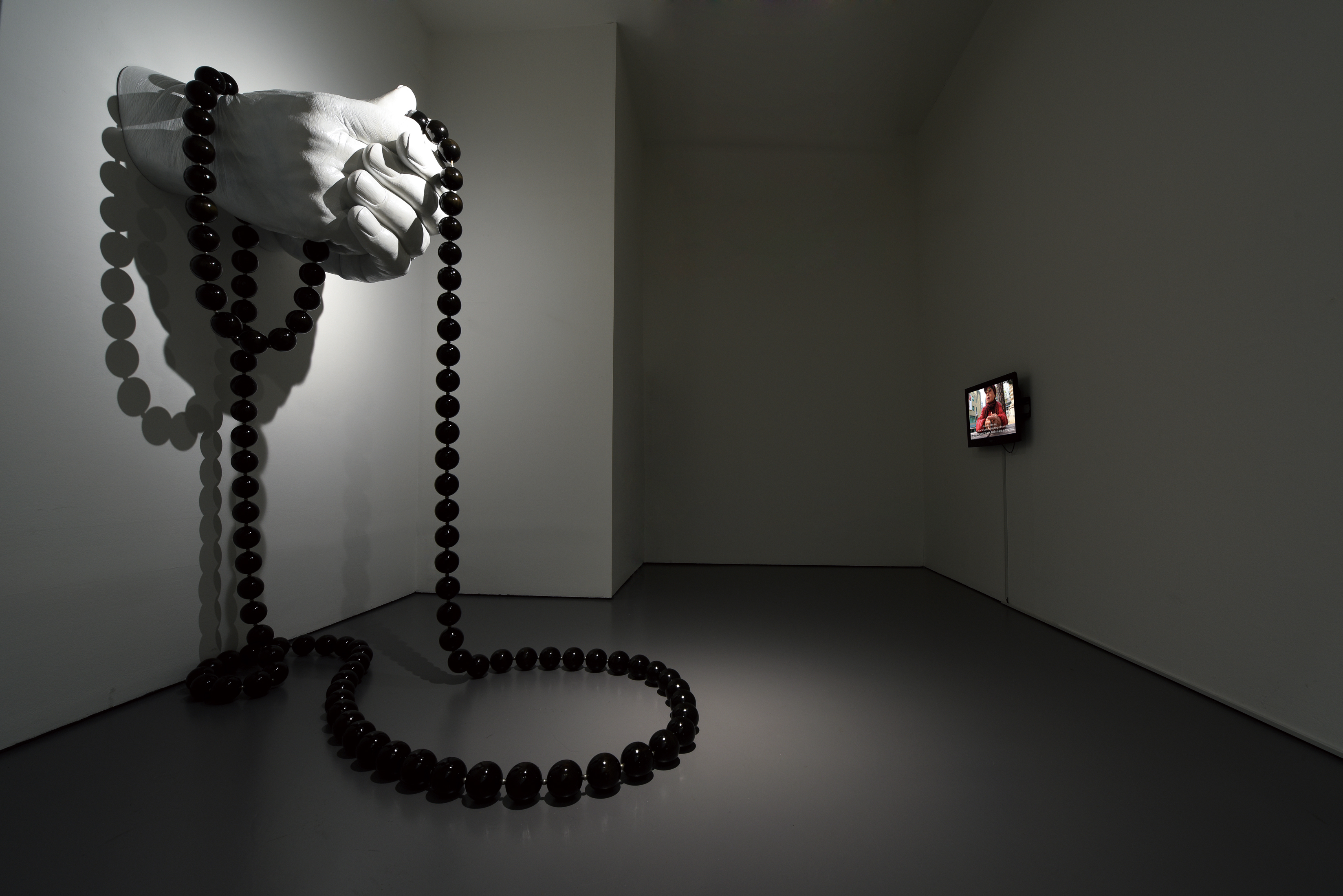

진기종, 〈염주와 기도〉, 2015

3.-진기종-염주와-기도

정은영, 〈가사들 1, 2, 3〉, 2013

2.정은영-가사들-1-2-3

정은영, <가사들 3>, 2013, 단채널 비디오, 컬러, 사운드, 3분 21초, ed. 1/5, 구입연도 2019

1950년대 후반은 여성국극의 시대였다. 단체들도 늘고 작품도 다양해졌다. 그러나 1960년대가 되자 TV가 보급되고 영화 제작이 늘면서 쇠락하기 시작했다. 정은영은 지나간 한 시절의 인기 여성국극이 아닌, 파란만장의 격동기에 펼쳐진 이 극의 다층적이고 다성적인 배우들의 내재율에 주목했다. 자신의 목소리를 삼킨 뒤 남성의 목울대로 변신해 무대 위아래를 장악한 배우들, 과장된 분신술로 선악을 결판내고 열애를 퍼트리는 장면들, 환상과 환영의 판타지로 현실의 이면을 뒤집는 리얼리티는 여성 관객들을 해방구로 이끌었다. 작가는 여성국극의 재현된 어떤 장면들, 혹은 재연의 무늬들을 영상으로 담았다. 그 중 〈가사들〉은 노배우들이 배역으로 몰입해 들어가는 역할극의 연습과 재현들이다. 재간꾼(삼마이)을 맡았던 한 배우가 1세대의 묘역에서 소리를 하는 〈가사들 1〉, 노배우와 젊은 배우가 남장의 남성 주인공(니마이) 역할을 학습하는 〈가사들 2〉, 그리고 악역 조연(가다끼)의 장면을 연습하는 〈가사들 3〉으로 구성되어 있다.

금혜원, 〈가족사진〉, 2018

1.금혜원-가족사진-1940-대구-1707x2048

금혜원, <가족사진-1940 대구>, 2018, 피그먼트 프린트, 54×45㎝, ed. 1/5, 구입연도 2019

〈가족사진〉은 작가의 외할머니가 유품으로 남긴 여섯 권의 노트에서 시작되었다. 손 글씨로 정갈히 써 내려간 할머니의 노트에는 지극히 개인적이면서도, 동시에 인식을 공유하는 우리네 역사가 담겨 있었다. 이를테면 일제 강점기, 광복, 한국 전쟁과 같은 우리 근현대사의 굵직한 사건들이 기록의 골자가 되었다. 작가는 근 2년간 할머니의 노트 속 기록의 공백을 치밀하게 채워가며 자전소설을 완성하고, 옛 물건을 발굴하며 사진 작업도 병행하였다. 이렇게 완성한 〈가족사진〉은 역설적으로 풍경 사진이다. 작가는 1940년대부터 1970년대까지 촬영된 흑백사진을 바닥에 놓고 재촬영한 후, 사진 속 인물을 모두 지우고 빈 곳의 배경을 조심스레 복원하였다. 그 시절 집 앞, 매일같이 오르락내리락하던 언덕길, 서툴게 건반을 휘젓던 피아노, 식탁에 정성스레 꽂았던 화병. 가족사진이지만, 어느 누구의 가족도 등장하지 않는다. 특정 인물이 사라진 흔적에서 기억 속 저편에 켜켜이 포개놓았던 가족과의 추억을 떠올리는 건 그다지 어렵지 않다. 이렇듯 〈가족사진〉은 불특정한 우리 모두의 기억 속 사진이 된다. 할머니의 일생이 곧 우리의 뼈아픈 근현대사가 된 것처럼, 텅 빈 인물의 자리에는 지나간 우리 가족의 삶이 분명히 존재한다.